Gagnez vos pass pour le Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017 - Concours n°1

Depuis une vingtaine d'années, c'est le même rituel. En juillet, en plein éclat de l'été, mes pensées vagabondent déjà vers septembre et le Festival du Cinéma Américain de Deauville. Parenthèse enchantée annuelle.

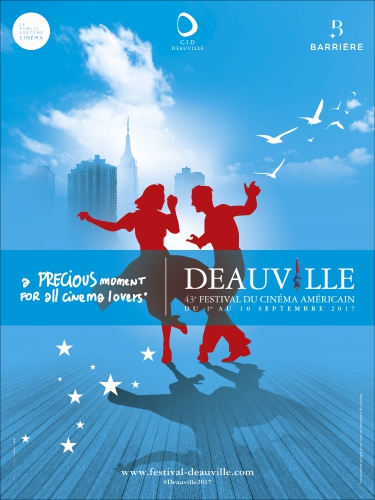

Dans moins de deux mois, du 1er au 10 septembre 2017, aura ainsi lieu le 43ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. Difficile pour moi de réaliser que j’ai assisté à plus de la moitié de ces 42 éditions passées tant ma curiosité et mon enthousiasme pour ce festival demeurent aussi forts. Avec Cannes, c'est le seul festival dont je n'ai manqué aucune édition depuis la première fois où j'y suis allée... même si Deauville fut le premier. Un coup de foudre ! Pour la ville. Pour les festivals de cinéma. Pour CE festival de cinéma. Et toujours cette même sensation réjouissante en y retournant. Quoiqu'il arrive. Malgré les vicissitudes de l'existence. Malgré le temps qui passe. Il y aura toujours Deauville. Deauville et sa beauté incendiaire, versatile, enchanteresse. Douce réminiscence de mon premier festival de cinéma là-bas. Là où tout a commencé il y a tant d'années déjà que je ne les compte plus.

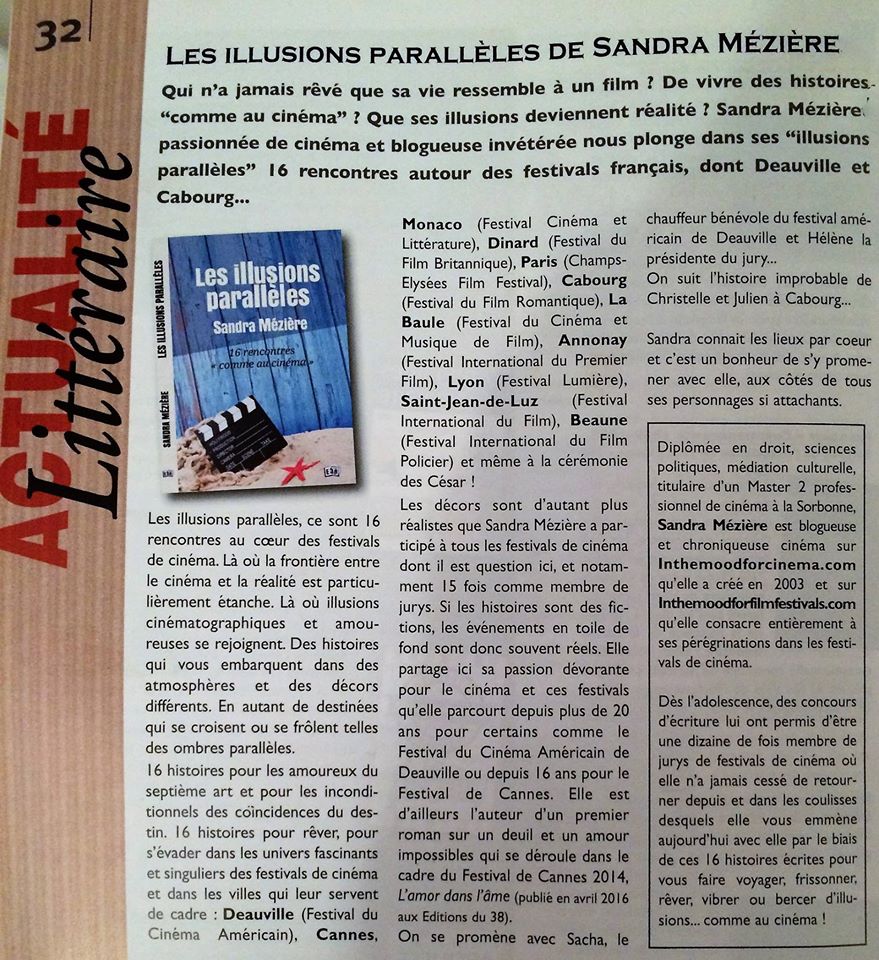

Lorsque j’entre dans la majestueuse salle du CID, un mélange de nostalgie joyeuse et de fascination émue devant cet écrin synonyme de tant d’instants de vie et de cinéma indélébiles m’étreint toujours. Vous l’aurez compris: j’aime ce festival. Passionnément. Indéfectiblement. Au point d’avoir fait partie de son jury de cinéphiles en 2000. Au point d’y consacrer un blog entier (Inthemoodfordeauville.com). Au point d’y avoir placé une scène clef de mon premier roman L’amor dans l’âme ( paru en avril 2016 aux Editions du 38) ainsi que deux nouvelles de mon recueil de 16 nouvelles sur les festivals de cinéma "Les illusions parallèles (également publié par Les Editions du 38, en septembre 2016).

J'aurai d'ailleurs l'immense plaisir de dédicacer ces deux livres à l'Hôtel Barrière Le Normandy pendant le festival, le dimanche 3 septembre à 16H. Vous êtes bien entendu les bienvenus et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la page Facebook de l'évènement pour tout savoir sur celui-ci, ici.

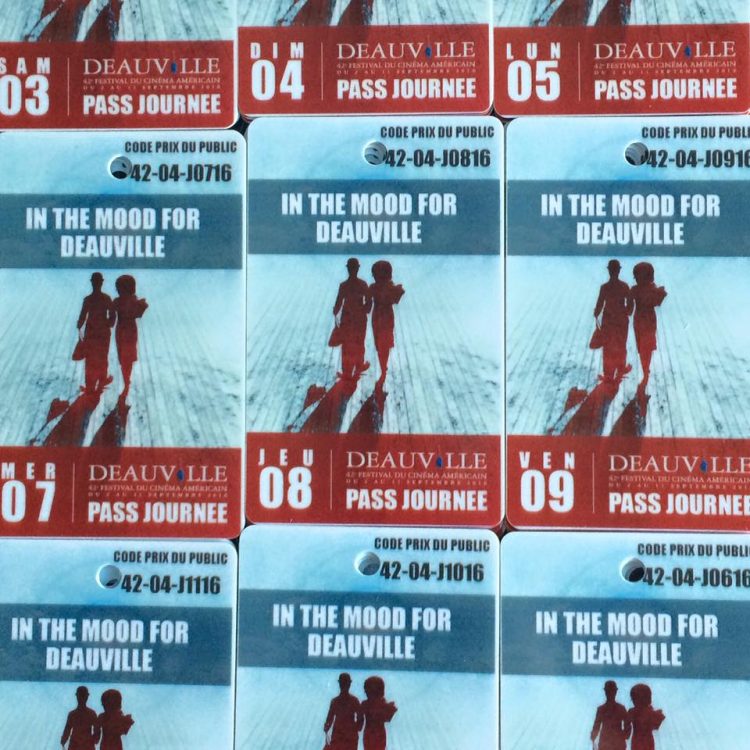

Comme chaque année, je serai donc, forcément, fidèle au rendez-vous. Et je me réjouis d’avance de vous le faire vivre en direct et, comme chaque année également, en partenariat avec le CID, de vous permettre de remporter vos pass pour vivre pleinement ce festival avec, en plus, un bonus exceptionnel puisque je vous ferai gagner deux invitations pour la cérémonie de clôture et le film de clôture mais aussi un très beau cadeau surprise que je vous révélerai ultérieurement.

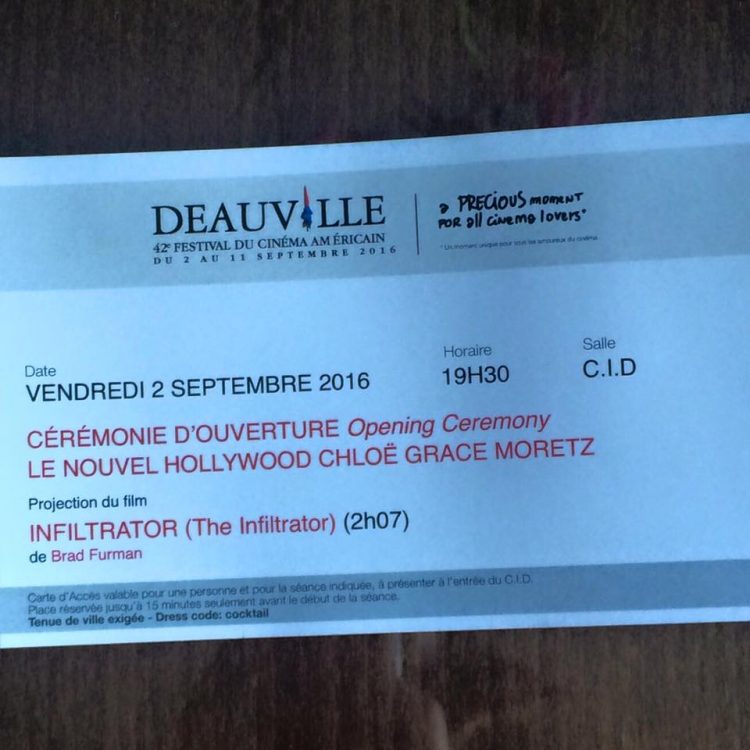

Même s'il a connu des évolutions au fil des ans, le Festival du Cinéma Américain de Deauville, depuis l'instauration de la compétition de films indépendants en 1995, se caractérise et se distingue par sa judicieuse alliance de blockbusters et de films indépendants mais aussi par les hommages à des personnalités du cinéma américain dont les noms, pour la plupart, ornent les cabines des célèbres planches qui font la renommée de Deauville. Un générique éclectique et impressionnant. Malgré cela, le festival a su rester un événement très accessible et ouvert à tous, destiné à la fois aux cinéphiles autant qu’aux « simples amateurs » de cinéma. « Un moment unique pour tous les amoureux du cinéma », comme le spécifie le juste et beau slogan du festival…

Les Docs de l’oncle Sam nous réservent également chaque année d’excellentes surprises. Mais Deauville, ce sont aussi: le prix Michel d’Ornano (qui récompense un scénario de film français), un prix littéraire, des séries, des classiques du cinéma, des conférences de presse…

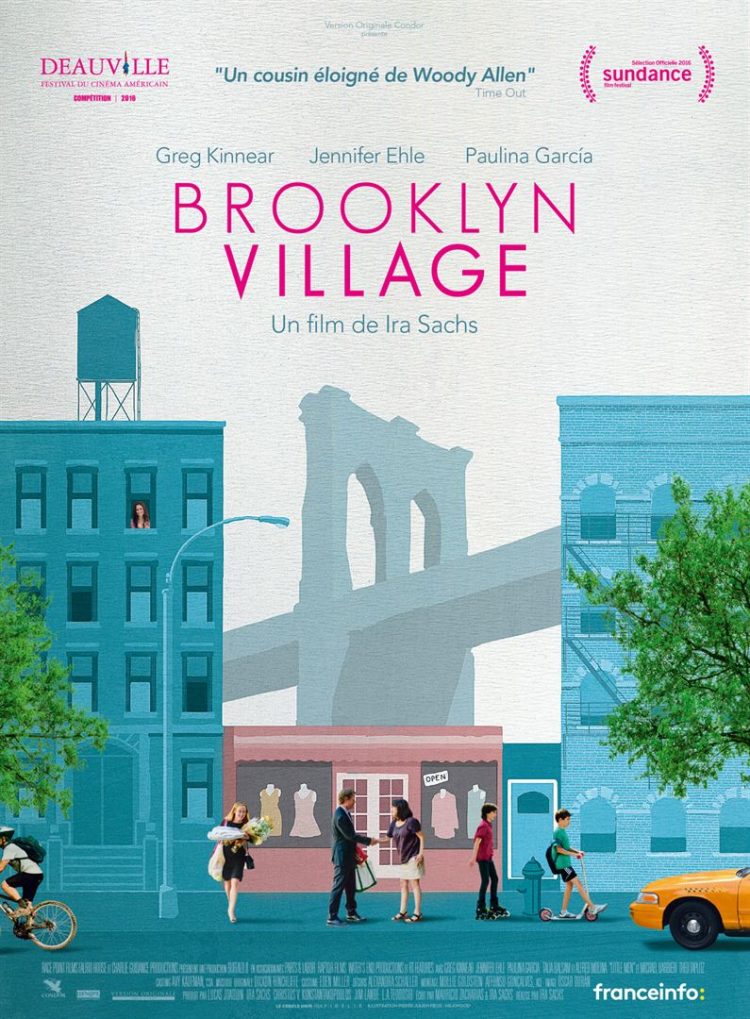

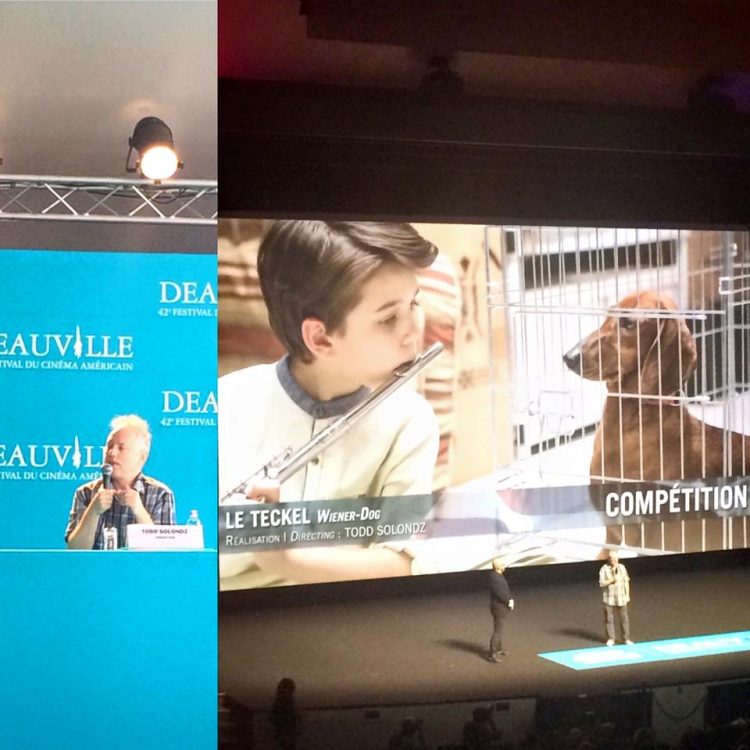

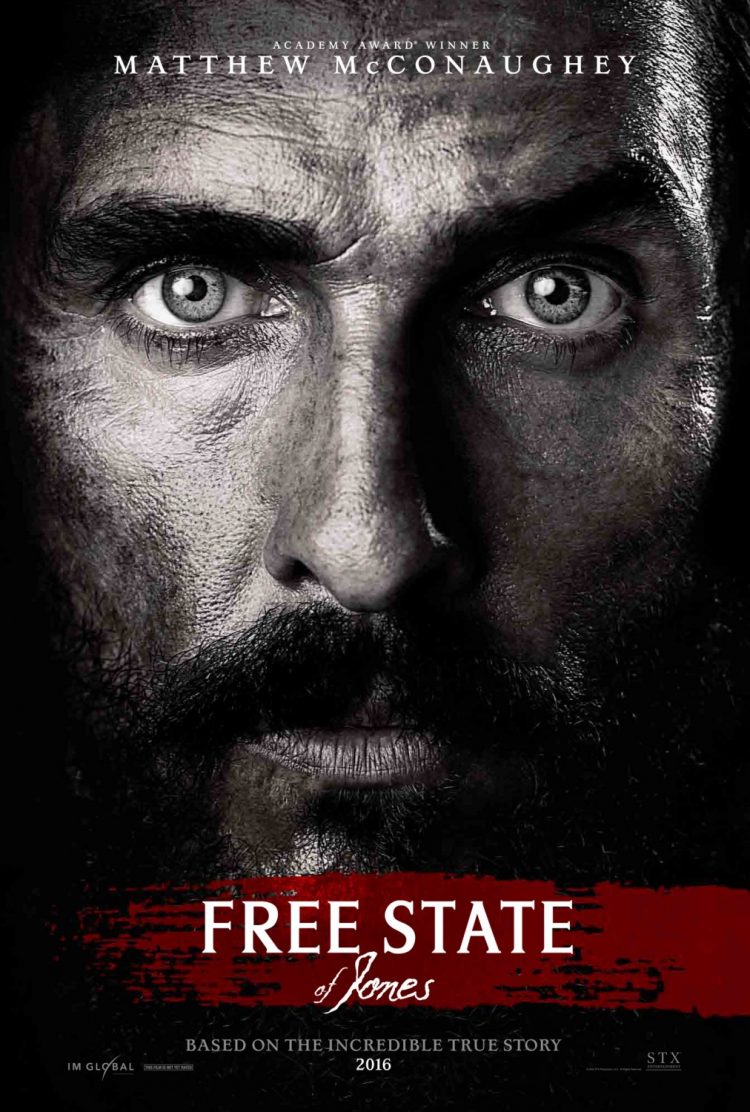

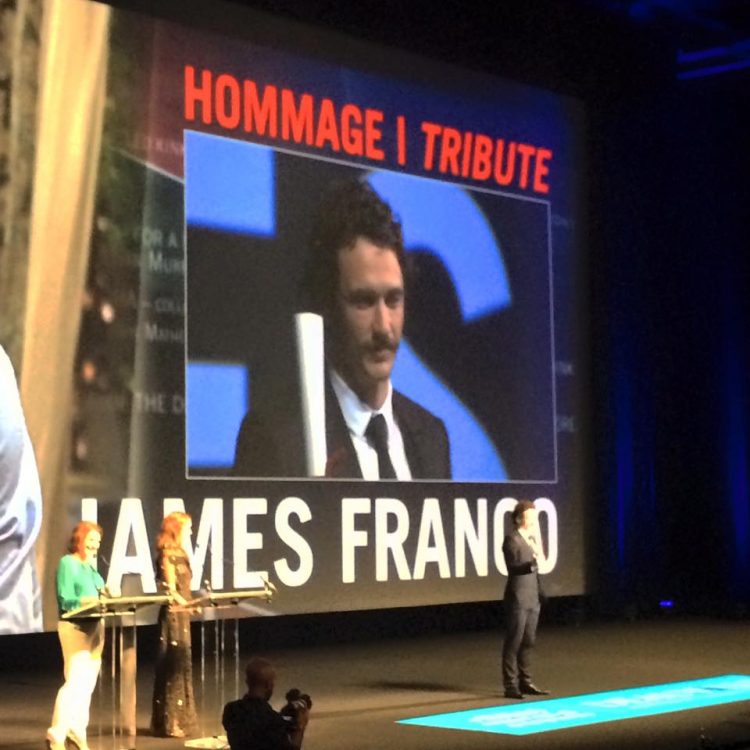

Malgré leur diversité de styles, d’époques, de points de vue, des thématiques communes se dégagent ainsi chaque année des films en compétition comme un état des lieux de l’Amérique. Ainsi, en 2016, comme chaque année, la compétition mettait en exergue (et cela peut-être plus que jamais) les fêlures de l’Amérique dont les citoyens peinent à communiquer, souvent à propos de leurs souffrances, et qui bien souvent essaient d’exorciser cette incommunicabilité dans la violence…ou le cynisme (« Le Teckel »). Une Amérique, à nouveau et plus que jamais, en manque de (re)pères. Les films en lice mettaient ainsi souvent en scène des enfants ou des adolescents (et parfois des adultes) esseulés, livrés à eux-mêmes et confrontés aux responsabilités et difficultés qui sont normalement celles dévolues aux adultes, des enfants confrontés à la dureté du monde. Ces films soulignaient le hiatus entre leurs rêves d’enfant et la réalité qui souvent les heurtaient de plein fouet, comme le revers de l’American dream. Pour faire face, certains préféraient prendre la tangente, s’inventaient un personnage ou même décidaient de renoncer à la vie. La musique était aussi à l’honneur l'an passé notamment avec le feel good movie signé John Carney « Sing street ». Et si des valeurs sûres confirmaient leur talent (de James Franco à Matthew McConaughey en passant par Viggo Mortensen), ce sont souvent de jeunes acteurs inconnus dont le talent crevait l’écran qui ont enchanté les festivaliers, que ce soient les jeunes interprètes de « Captain Fantastic » ou ceux de « Brooklyn village » ou encore de « Mean dreams. »

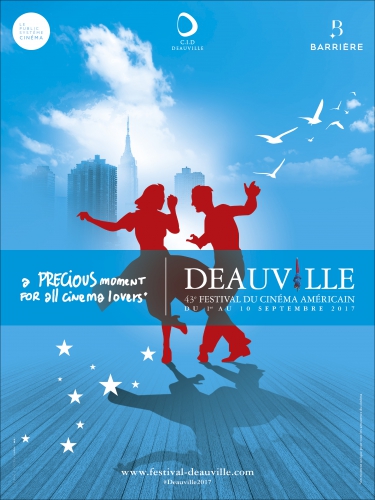

De cette édition 2017 du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017, nous connaissons déjà l'affiche, somptueuse, hommage à "La La Land" (dont vous pouvez au passage retrouver ma critique ci-dessous) de Damien Chazelle qui avait obtenu le grand prix à Deauville en 2014 avec "Whiplash".

Nous connaissons déjà les noms des présidents de jurys de cette 43ème édition.

La réalisatrice, scénariste et comédienne Emmanuelle Bercot sera ainsi la présidente du Jury de la Révélation. « Fervente américanophile, je me réjouis et m’estime honorée d’être appelée à présider le Jury de la Révélation du 43e Festival du Cinéma Américain de Deauville. Dans mon imaginaire, depuis toujours, Amérique et Cinéma ne font qu’un. Ces dix jours feront de moi, avant toute chose, la plus heureuse des spectatrices » a-t-elle ainsi déclaré.

L'occasion pour moi de vous recommander "Elle s'en va" et "La tête haute" réalisés par Emmanuelle Bercot, deux films magistraux dont vous pouvez retrouver mes critiques ci-dessous.

Le réalisateur, scénariste et producteur Michel Hazanavicius sera le président du Jury. « Je suis extrêmement touché et honoré de présider cette année le Jury du Festival du Cinéma Américain de Deauville. J'ai, comme la moitié de la planète, été en partie élevé par le cinéma américain et je me réjouis de passer ces dix jours à m'en nourrir à haute dose. In Cinema we trust! » a-t-il ainsi déclaré.

Retrouvez ma critique de "The Artist" en bas de cet article.

Comme chaque année, vous pourrez me retrouver en direct du festival de l'ouverture à la clôture sur mes différents blogs Inthemoodfordeauville.com, Inthemoodforcinema.com et Inthemoodforfilmfestivals.com mais aussi sur twitter (@Sandra_Meziere et @moodfdeauville) et Instagram (@sandra_meziere). Vous retrouverez également le programme commenté ici au fur et à mesure des annonces.

Vous pouvez bien sûr d’ores et déjà acheter vos pass pour ce 43ème Festival du Cinéma Américain de Deauville auprès du CID, directement sur internet, ici. Les prix demeurent très raisonnables pour le nombre de séances auxquelles un pass permet d’assister.

Les entreprises peuvent également acheter leurs pass VIP (avec de nombreuses formules) auprès du CID (renseignements, ici).

Et vous pouvez aussi bien sûr tenter votre chance au concours ci-dessous. Sur les 36 pass que je vous ferai gagner au total, j’en conserve 12 et les 2 invitations pour la clôture que je mettrai en jeu fin août et en septembre pendant le festival. Deux d’entre vous pourront alors ainsi encore gagner six pass (pour le mardi 5, le mercredi 6, le jeudi 7, le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 septembre) et pour l'un des deux lauréats de ces 6 pass, seront en plus à gagner deux invitations exceptionnelles pour la cérémonie de clôture et le film de clôture.

En attendant, tentez votre chance pour gagner un ou plusieurs des 24 pass mis en jeu dès aujourd’hui! Bonne chance et bon festival à tous!

En complément, quelques liens utiles concernant le Festival du Cinéma Américain de Deauville:

Le site du CID pour réserver vos pass pour le Festival du Cinéma Américain de Deauville (que vous pouvez également suivre sur twitter – @CID_Deauville)

La page du CID pour réserver les pass VIP pour les entreprises

Le site officiel du Festival du Cinéma Américain de Deauville

Le compte twitter officiel du Festival du Cinéma Américain de Deauville: @DeauvilleUS (et le hashtag: #Deauville2017)

La page Facebook officielle du Festival du Cinéma Américain de Deauville

La page officielle de la ville de Deauville (que vous pouvez également suivre sur twitter -@deauvilletwitts-, sur Instagram -@visitdeauvilleofficial- et sur Facebook, ici)

Mes bonnes adresses à Deauville

Mon compte rendu du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2016

Mon blog consacré à Deauville notamment pour retrouver tous mes articles sur les éditions passées

Pour me suivre en direct pendant le festival: sur mes blogs (Inthemoodforfilmfestivals.com, Inthemoodforcinema.com, Inthemoodfordeauville.com et Inthemoodforhotelsdeluxe.com), sur twitter (@Sandra_Meziere -compte principal- et @moodfdeauville), sur Facebook (Facebook In the mood for cinema et Facebook In the mood for Deauville) et sur Instagram (@sandra_meziere).

CONCOURS

Règlement

Pour participer, envoyez vos réponses à inthemoodforfilmfestivals@gmail.com en n’oubliant pas de spécifier vos nom et prénom (pas de pseudo). L’intitulé de votre email devra être "Concours Deauville 2017". Seuls les gagnants seront contactés, par email après la fin de ce premier concours qui s’achève le 23 août 2017, à minuit. Ne pourront pas remporter de prix les personnes ayant déjà remporté un ou plusieurs pass ces 5 dernières années. Seront également exclues les personnes ayant recopié les réponses sur des sites de concours, la dernière question étant destinée justement à les évincer et à départager les éventuels gagnants à égalité. Vous pourrez notamment vous aider de mon compte rendu du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2016.

Le deuxième concours sera mis en ligne le 24 août avec peut-être d'autres surprises d'ici là donc n'hésitez pas à revenir régulièrement ici.

Les 12 pass restants et les invitations pour la cérémonie et le film de clôture seront mis en jeu ultérieurement. Les questions portent sur Deauville et/ou le cinéma américain et/ou le Festival du Cinéma Américain de Deauville. A gagner pour cette première partie: 24 pass ainsi répartis en 11 lots.

Répartition des lots:

1er prix (6 pass pour le gagnant : 3 pour lui et 3 pour un accompagnant) : 2 pass pour le samedi 2, 2 pass pour le dimanche 3, 2 pass pour le lundi 4

2ème prix (3 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le vendredi 8, 1 pass pour le samedi 9, 1 pass pour le dimanche 10

3ème Prix (4 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le lundi 4, 1 pass pour le mardi 5, 1 pass pour le mercredi 6, 1 pass pour le jeudi 7,

4ème prix (3 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le samedi 2, 1 pass pour le dimanche 3, 1 pass pour le lundi 4

5ème prix (2 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le samedi 2, 1 pass pour le dimanche 3

6ème prix (2 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le samedi 9 et 1 pass pour le dimanche 10

7ème prix : Prix : 1 pass pour le mardi 5,

8ème prix (2 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le mercredi 6 et 1 pass pour le jeudi 7

9ème prix (1 pass pour le gagnant) : 1 pass pour le vendredi 8

QUESTIONS

1. Citez trois films auxquels il est fait référence dans le film qui a inspiré l'affiche de ce Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017.

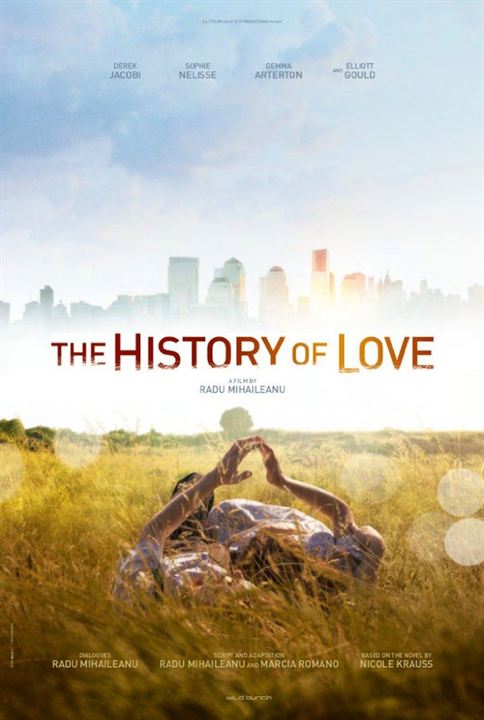

2. De quel film est extrait le plan quelque peu modifié figurant ci-dessous ?

3. De quel classique du cinéma américain ce célèbre plan ci-dessous provient-il ?

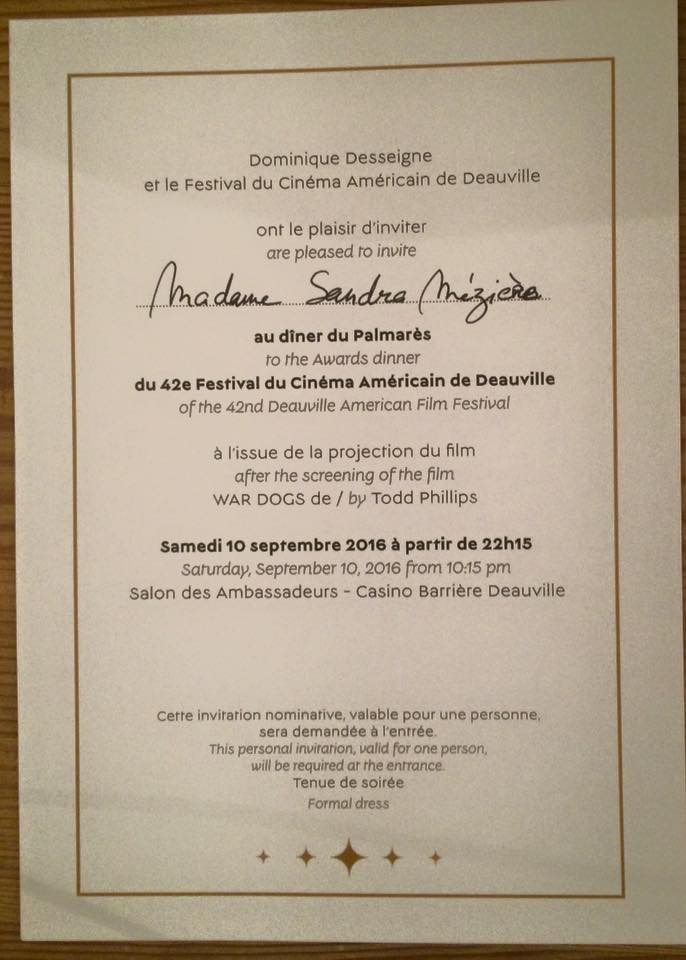

4. Quel est le nom effacé ci-dessous ?

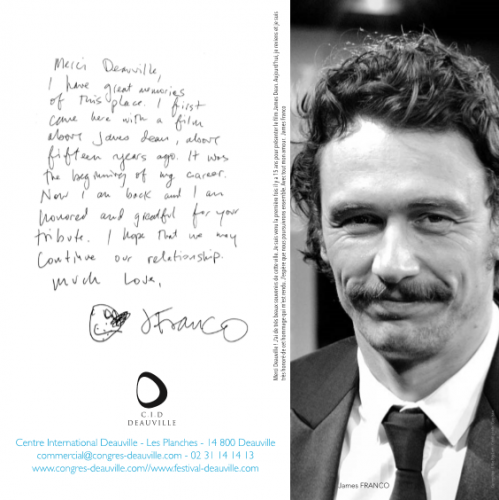

5. En quelle année le festival a-t-il rendu hommage à l'acteur dont la photo figure ci-dessous ?

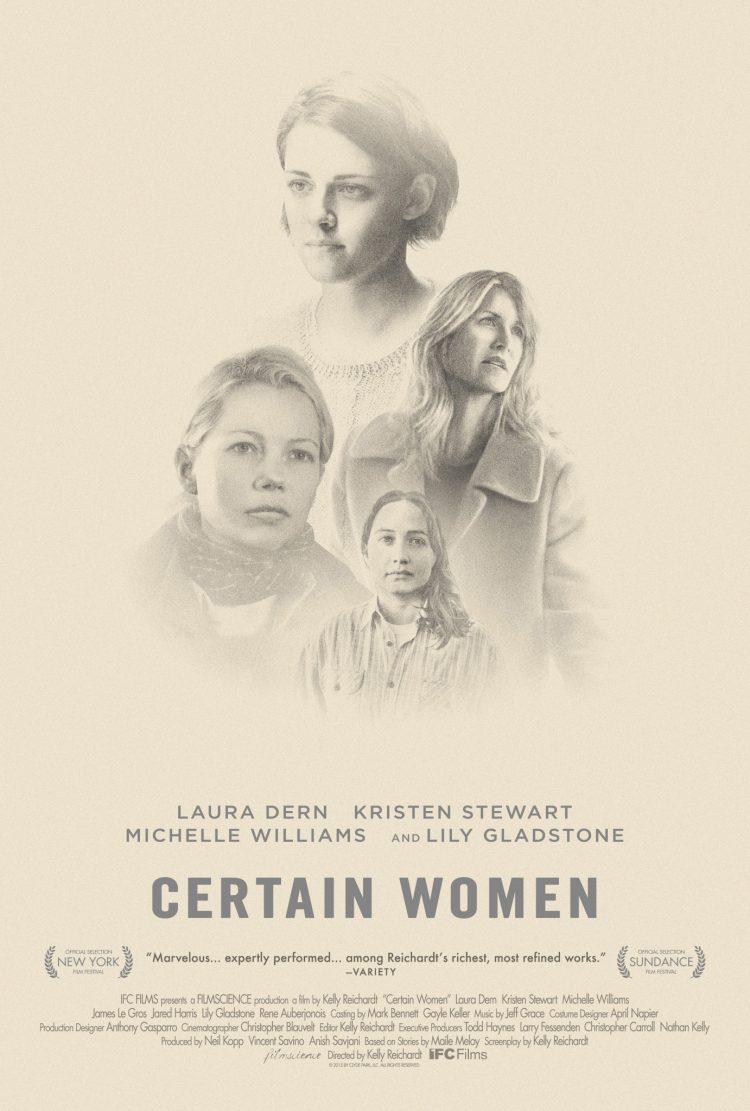

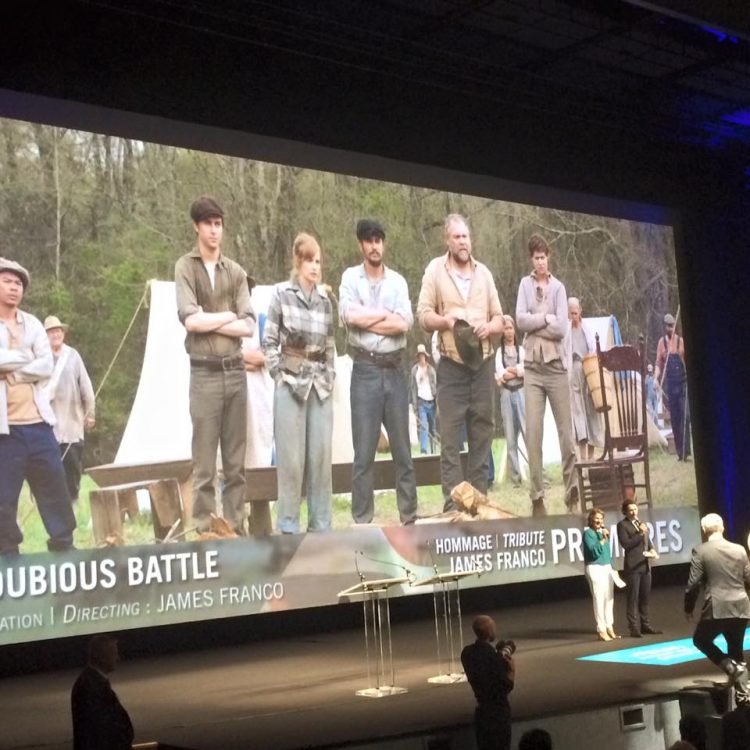

6. Quel est le principal point commun des trois films dont les images figurent ci-dessous ? (Citez aussi les noms des trois films.)

7. Quelques indices pour un titre (qui correspond à deux films américains) que vous devez retrouver :

DS. SC. CE. CF. 17. 71.

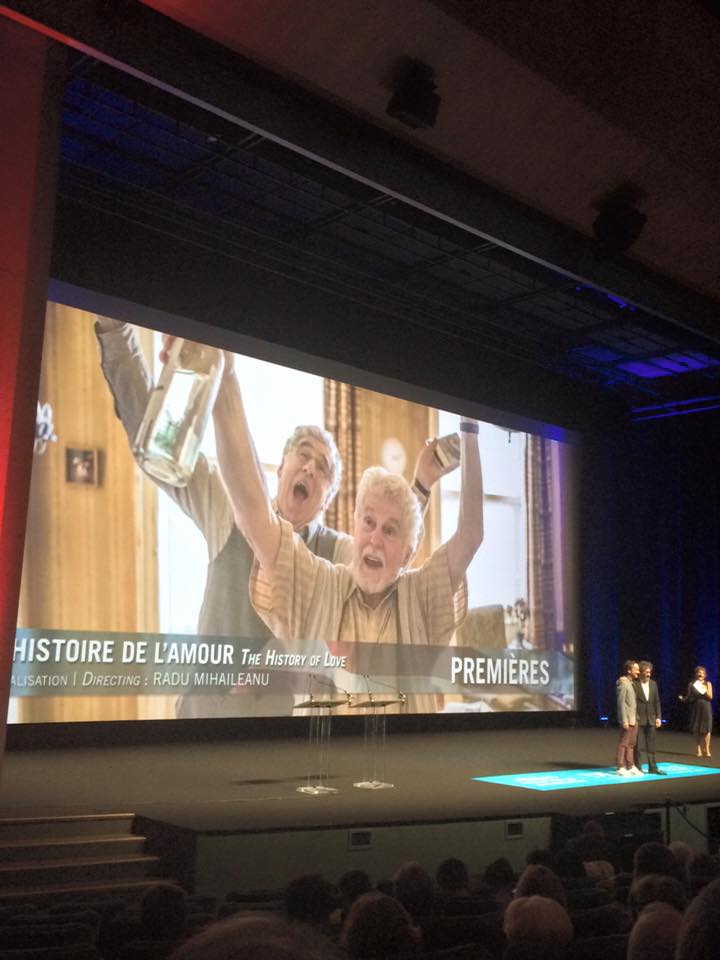

8. Comment se nomme le film dont figure l'image ci-dessous ?

9. D'où a été prise la photo de Deauville qui figure ci-dessous ?

10.

A. Quel est votre classique du cinéma américain préféré et pourquoi ?

B. Pour quelle raison principale souhaitez-vous assister au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017 ?

Critique de LA LA LAND de Damien Chazelle

Le synopsis d’abord. «La La Land » nous emmène au cœur de Los Angeles, et suit deux personnages : une actrice en devenir prénommée Mia (Emma Stone) qui, entre deux castings, sert des boissons à des actrices dans la cafétéria où elle travaille, située dans les célèbres studios de la vil et Sebastian (Ryan Gosling), passionné de jazz et talentueux musicien, qui est contraint de jouer la musique d’ascenseur qu’il déteste pour assurer sa subsistance. Elle rêve de rôles sur grand écran. Lui de posséder son propre club de jazz. Elle aime le cinéma d’hier, lui le jazz qui, par certains, est considérée comme une musique surannée. Ces deux rêveurs mènent pourtant une existence bien loin de la vie d’artistes à laquelle ils aspirent… Le hasard les fait se rencontrer sans cesse, dans un embouteillage d’abord, dans un bar, et enfin dans une fête. Ces deux idéalistes tombent amoureux…

Le film débute par un plan séquence virevoltant, jubilatoire, visuellement éblouissant. Sur une bretelle d’autoroute de Los Angeles, dans un embouteillage qui paralyse la circulation, une musique jazzy s’échappe des véhicules. Des automobilistes en route vers Hollywood sortent alors de leurs voitures, soudain éperdument joyeux, débordants d’espoir et d’enthousiasme, dansant et chantant leurs rêves de gloire. La vue sur Los Angeles est à couper le souffle, la chorégraphie millimétrée est impressionnante et d’emblée nous avons envie de nous joindre à eux, de tourbillonner, et de plonger dans ce film qui débute par ces réjouissantes promesses. A ma grande déception, rien n’égalera ensuite cette scène époustouflante.

Après ses 7 récompenses aux Golden Globes, « La La Land » totalise 14 nominations aux Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure chanson... Deux films seulement avaient auparavant atteint un tel nombre de nominations, « Titanic » de James Cameron en 1997 et « Eve » de Joseph L. Mankiewicz en 1951, un chef-d’œuvre passionnant, tableau cruel et lucide de la vie d’actrice. Décidément, les Oscars affectionnent les films sur le cinéma.

Le cinéma affectionne la mise en abyme, ce qui a d’ailleurs souvent produit des chefs d’œuvre. Il y a évidemment « La comtesse aux pieds nus » de Mankiewicz, « Etreintes brisées » de Pedro Almodovar « La Nuit américaine de Truffaut », « Sunset Boulevard » de Billy Wilder, « Une étoile est née » de George Cukor et encore « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et Gene Kelly, deux films auxquels « The Artist » de Michel Hazanivicius se référait également. Le film de Stanley Donen et Gene Kelly (comme beaucoup d’autres et comme le cinéma de Demy) est aussi largement cité dans « La la land » (comme dans la photo ci-dessous). Les points communs sont également nombreux entre La la land et « The Artist ».

« The Artist » raconte ainsi l’histoire de George Valentin (Jean Dujardin), une vedette du cinéma muet qui connait un succès retentissant…mais l’arrivée des films parlants va le faire passer de la lumière à l’ombre et le plonger dans l’oubli. Pendant ce temps, une jeune figurante, Peppy Miller (Bérénice Béjo) qu’il aura au départ involontairement placée dans la lumière, va voir sa carrière débuter de manière éblouissante. Le film raconte l’histoire de leurs destins croisés. Comme « La la land », « The Artist » est un hommage permanent et éclatant au cinéma. Hommage à ceux qui ont jalonné et construit son histoire, d’abord, évidemment. De Murnau à Welles, en passant par Borzage, Hazanavicius cite brillamment ceux qui l’ont ostensiblement inspiré. Hommage au burlesque aussi, avec son mélange de tendresse et de gravité, et évidemment, même s’il s’en défend, à Chaplin qui, lui aussi, lui surtout, dans « Les feux de la rampe », avait réalisé un hymne à l'art qui porte ou détruit, élève ou ravage, lorsque le public, si versatile, devient amnésique, lorsque le talent se tarit, lorsqu’il faut passer de la lumière éblouissante à l’ombre dévastatrice. Le personnage de Jean Dujardin est aussi un hommage au cinéma d’hier : un mélange de Douglas Fairbanks, Clark Gable, Rudolph Valentino, et du personnage de Charles Foster Kane (magnifiques citations de « Citizen Kane ») et Bérénice Béjo, avec le personnage de Peppy Miller est, quant à elle, un mélange de Louise Brooks, Marlène Dietrich, Joan Crawford…et nombreuses autres inoubliables stars du muet. Michel Hazanavicius signe là un hommage au cinéma, à sa magie étincelante, à son histoire, mais aussi et avant tout aux artistes, à leur orgueil doublé de solitude, parfois destructrice. Des artistes qu’il sublime, mais dont il montre aussi les troublantes fêlures et la noble fragilité. Parce qu’il est burlesque, inventif, malin, poétique, et touchant. Parce qu’il montre les artistes dans leurs belles et poignantes contradictions et fêlures. Rarement un film aura aussi bien su en concentrer la beauté simple et magique, poignante et foudroyante. Foudroyante comme la découverte de ce plaisir immense et intense que connaissent les amoureux du cinéma lorsqu’ils voient un film pour la première fois, et découvrent son pouvoir d’une magie ineffable, omniprésente ici.

Malheureusement je n’ai pas été foudroyée par « La La Land ». Bien sûr, les hommages à l’âge d’or de la comédie musicale se multiplient. Sebastian tournoie admirablement autour d’un lampadaire, référence revendiquée à « Singing in the rain ». Et les deux amoureux s’envolent dans les airs comme dans « Moulin rouge ». Deux exemples parmi tant d’autres. Chazelle, au-delà de la comédie musicale, rend aussi hommage à l’âge d’or hollywoodien tout entier notamment avec la scène de l’Observatoire Griffith, clin d’œil au chef-d’œuvre de Nicholas Ray, « La Fureur de vivre ». Et Mia cite « L’impossible Monsieur bébé », « Les Enchaînés », « Casablanca » sans parler de la réalisation qui rend elle aussi hommage au cinéma d’hier, fermeture à l’iris y comprise.

Si j’ai fait cette parenthèse, c’est en raison des nombreux points communs entre les deux films, deux films qui ont eu les honneurs des Oscars, et si le film de Michel Hazanavicius m’a transportée, emportée, enthousiasmée, même après de nombreux visionnages, celui de Damien Chazelle m’a souvent laissée au bord de l’autoroute…au point même (ce qui ne m’arrive quasiment jamais au cinéma) de parfois m’ennuyer. Paradoxalement, le film en noir et blanc de Michel Hazanavicius m’aura semblé plus étincelant que le film si coloré de Damien Chazelle. J’avais pourtant sacrément envie de les aimer ces deux rêveurs idéalistes, guidés par un amour et des aspirations intemporels.

C'est la troisième fois que Ryan Gosling et Emma Stone sont partenaires de jeu au cinéma après « Crazy, Stupid, Love » et « Gangster Squad ». Ici, c’est Emma Stone qui crève littéralement l’écran comme c’était d’ailleurs déjà le cas dans les films de Woody Allen « Magic in the moonlight » et « L’homme irrationnel ». Ici, elle est remarquable, notamment dans les scènes de casting, lorsqu’elle est écoutée d’une oreille distraite alors que le « casteur » regarde un assistant lui faire des signes derrière la porte tandis que face caméra elle passe d’une émotion à l’autre, et montre toute l’étendue de son talent, indéniable. Une des très belles scènes du film, d’ailleurs. Ryan Gosling réalise lui aussi une performance impressionnante ayant appris tous les morceaux de piano du film.

Damien Chazelle montre et transmet une nouvelle fois sa fascination pour le jazz, mais aussi pour les artistes qui endurent souffrances et humiliations pour tenter de réaliser leurs rêves. « Whiplash », le film précédent de Damien Chazelle, notamment couronné au Festival du Cinéma Américain de Deauville, est ainsi exemplaire dans sa précision et l’exigence à l’image de la musique qu’il exalte et sublime. Comme son personnage, Andrew Nieman (à une lettre près Niemand, personne en Allemand) qui semble avoir une seule obsession, devenir quelqu’un par la musique. Assouvir sa soif de réussite tout comme le personnage interprété par J.K Simmons souhaite assouvir sa soif d’autorité. Une confrontation explosive entre deux desseins, deux ambitions irrépressibles, deux folies. La réalisation s’empare du rythme fougueux, fiévreux, animal de la musique, grisante et grisée par la folie du rythme et de l’ambition, dévastatrice, et joue judicieusement et avec manichéisme sur les couleurs sombres, jusque dans les vêtements: Fletcher habillé en noir comme s’il s’agissait d’un costume de scène à l’exception du moment où il donne l’impression de se mettre à nu et de baisser la garde, Andrew habillé de blanc quand il incarne encore l’innocence puis de noir à son tour et omniprésence du rouge (du sang, de la viande, du tshirt d’un des « adversaires » d’Andrew) et des gros plans lorsque l’étau se resserre, lorsque le duel devient un combat impitoyable, suffocant. Le face à face final est un véritable combat de boxe (et filmé comme tel) où l’immoralité sortira gagnante : la dictature et l’autorité permettent à l’homme de se surpasser… La scène n’en est pas moins magnifiquement filmée transcendée par le jeu enfiévré et exalté des deux combattants.

Etrange critique me direz-vous que la mienne qui consiste à parler d’autres films pour donner mon opinion sur celui-ci. Peut-être, justement, parce que de là provient ma déception, après l’électrique et captivant « Whiplash » qui déjà évoquait -magnifiquement- les ambitions artistiques de ses personnages, et malgré tous les chefs-d’œuvre auxquels il se réfère ce « La La Land » ne m’a pas projetée dans les étoiles malgré la caméra virevoltante qui, constamment, cherche à nous étourdir et à nous embarquer dans sa chorégraphie.

Les personnages secondaires, comme le scénario, manquent à mes yeux de consistance pour être totalement convaincants. Sans doute me rétorquera-t-on que Mia et Sebastian sont tout l’un pour l’autre, et que le reste du monde n’existe pas pour eux et n’existe donc pas pour le spectateur. Si j’ai cru à l’amour de l’art de ces deux-là, je n’ai pas réussi à croire en leur histoire d’amour. Certes la sympathique mélodie composée par Justin Hurwitz nous trotte dans la tête longtemps après la projection. Certes le travail sur le son est intéressant et les transitions sont habiles (comme ce bruit de klaxon qui succède à celui du four qui siffle à nous percer les tympans). Certes certaines scènes sont particulièrement réussies (la scène d’ouverture, les castings de Mia, les plans de Sebastian jouant dans un halo de lumière, ou encore cet échange de regards chargés de regrets et, peut-être, de possibles).

Le film devient d’ailleurs intéressant vers la fin quand il évoque cette dichotomie entre les rêves et la réalité, les idéaux et les concessions à son idéalisme que nécessite souvent la concrétisation de ses rêves (dont on réalise alors qu’ils n’étaient qu’illusion d’un bonheur dont la réalisation des rêves en question a nécessité l’abandon comme le montre la séquence - déjà vue ailleurs mais efficace- de ce qu’aurait été la vie si…).

Sans doute la nostalgie d’une époque insouciante, l’utopie de revivre une période révolue où les spectateurs allaient au cinéma pour voir des "vedettes" glamours interprétant des personnages sans aspérités (dont les noms sur l’affiche suffisaient à inciter les spectateurs à découvrir le film en salles), évoluant dans un monde enchanté et enchanteur à la Demy (sans les nuances de ses personnages, plus complexes), sans doute le besoin de légèreté (dans les deux sens du terme), sans doute la rencontre entre une époque troublée, sombre, cynique, et un mélo coloré, léger, lumineux expliquent-ils le succès retentissant de ce film aussi bien en salles qu’aux Golden Globes et dans ses nominations aux Oscars. Comme un feu d'artifice qui nous éblouirait et, un temps, occulterait la réalité. Je n’ai pas succombé au charme, pourtant certain, de "La la land", peut-être parce que, à la joie feinte et illusoire, je préfère la mélancolie (qui y affleure un peu tard), mais ce n’est pas une raison suffisante pour vous dissuader d'aller le voir...

CRITIQUE - ELLE S'EN VA d'Emmanuelle Bercot

Un film avec Catherine Deneuve est en soi déjà toujours une belle promesse, une promesse d’autant plus alléchante quand le film est réalisé par Emmanuelle Bercot dont j’avais découvert le cinéma avec « Clément », présenté à Cannes en 2001, dans le cadre de la Section Un Certain Regard, alors récompensé du Prix de la jeunesse dont je faisais justement partie cette année-là, l’histoire poignante et délicate (et délicatement traitée) de l’amour d’un adolescent pour une femme d’âge plus mûr (d’ailleurs interprétée avec beaucoup de justesse par Emmanuelle Bercot). Une histoire intense dont chaque plan témoignait, transpirait de la ferveur amoureuse qui unissait les deux protagonistes. Puis, il y a eu « Backstage », et l’excellent scénario de « Polisse » dont elle était coscénariste.

L’idée du road movie avec Catherine Deneuve m’a tout d’abord fait penser au magistral « Je veux voir » de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige dans lequel le dernier regard de Catherine Deneuve à la fois décontenancé et ébloui puis passionné, troublé, troublant est un des plus beaux plans qu’il me soit arrivé de voir au cinéma contenant une multitude de possibles et toute la richesse de jeu de l’actrice. « Elle s’en va » est un road movie centré certes aussi sur Catherine Deneuve mais très différent et né du désir « viscéral » de la filmer (elle n’est sans doute pas la seule mais nous comprenons rapidement pourquoi l’actrice a accepté ici) comme l’a précisé la réalisatrice avant la projection.

L’actrice incarne ici Bettie (et non Betty comme celle de Chabrol), restauratrice à Concarneau, veuve (je vous laisse découvrir comment…), vivant avec sa mère (Claude Gensac !) qui la traite encore comme une adolescente. L’amant de Bettie vient de quitter sa femme… pour une autre qu’elle. Sa mère envahissante, son chagrin d’amour, son restaurant au bord de la faillite vont la faire quitter son restaurant, en plein service du midi, pour aller « faire un tour » en voiture, puis pour acheter des cigarettes. Le tour du pâté de maisons se transforme bientôt en échappée belle. Elle va alors partir sur les routes de France, et rencontrer toute une galerie de personnages dans une France qui pourrait être celle des « sous-préfectures » du « Journal de France » de Depardon. Et surtout, son voyage va la mener sur une voie inattendue…et nous aussi tant ce film est une surprise constante.

Après un premier plan sur Catherine Deneuve, au bord de la mer, éblouissante dans la lumière du soleil, et dont on se demande si elle va se « jeter à l’eau » (oui, d’ailleurs, d’une certaine manière), se succèdent des plans montrant des commerces fermées et des rues vides d’une ville de province, un chien à la fenêtre, une poésie décalée du quotidien aux accents de Depardon. Puis Bettie apparaît dans son restaurant. Elle s’affaire, tourbillonne, la caméra ne la lâche pas…comme sa mère, sans cesse après elle. Bettie va ensuite quitter le restaurant pour ne plus y revenir. Sa mère va la lâcher, la caméra aussi, de temps en temps : Emmanuelle Bercot la filme sous tous les angles et dans tous les sens ( sa nuque, sa chevelure lumineuse, même ses pieds, en plongée, en contre-plongée, de dos, de face, et même à l’envers) mais alterne aussi dans des plans plus larges qui la placent dans des situations inattendues dans de « drôle[s] d’endroit[s] pour une rencontre », y compris une aire d’autoroute comme dans le film éponyme.

Si l’admiration de la réalisatrice pour l’actrice transpire dans chaque plan, en revanche « Elle s’en va » n’est pas un film nostalgique sur le « mythe » Deneuve mais au contraire ancré dans son âge, le présent, sa féminité, la réalité. Emmanuelle Bercot n’a pas signé un hommage empesé mais au contraire un hymne à l’actrice et à la vie. Avec son jogging rouge dans « Potiche », elle avait prouvé (à ceux qui en doutaient encore) qu’elle pouvait tout oser, et surtout jouer avec son image d’icône. « Elle s’en va » comme aurait pu le faire craindre son titre (le titre anglais est « On my way ») ne signifie ainsi ni une révérence de l’actrice au cinéma (au contraire, ce film montre qu’elle a encore plein de choses à jouer et qu’elle peut encore nous surprendre) ni un film révérencieux, mais au contraire le film d’une femme libre sur une autre femme libre. Porter une perruque improbable, se montrer dure puis attendrissante et s’entendre dire qu’elle a dû être belle quand elle était jeune » (dans une scène qui aurait pu être glauque et triste mais que la subtilité de l’écriture et de l’interprétation rendent attendrissante )…mais plus tard qu’elle sera « toujours belle même dans la tombe. » : elle semble prendre un malin plaisir à jouer avec son image.

Elle incarne ici un personnage qui est une fille avant d’être une mère et une grand-mère, et surtout une femme libre, une éternelle amoureuse. Au cours de son périple, elle va notamment rencontrer un vieil agriculteur (scène absolument irrésistible tout comme sa rencontre d’une nuit, belle découverte que Paul Hamy qui incarne l’heureux élu). Sa confrontation avec cette galerie de personnages incarnés par des non professionnels pourrait à chaque fois donner lieu à un court-métrage tant ce sont de savoureux moments de cinéma, mais une histoire et un portrait se construisent bel et bien au fil de la route. Le film va ensuite prendre une autre tournure lorsque son petit-fils l’accompagnera dans son périple. En découvrant la vie des autres, et en croyant fuir la sienne, elle va au contraire lui trouver un nouveau chemin, un nouveau sens, être libérée du poids du passé.

Si le film est essentiellement interprété par des non professionnels (qui apportent là aussi un naturel et un décalage judicieux), nous croisons aussi Mylène Demongeot (trop rare), le peintre Gérard Garouste et la chanteuse Camille (d’ailleurs l’interprète d’une chanson qui s’intitule « Elle s’en va » mais qui n’est pas présente dans le film) dans le rôle de la fille cyclothymique de Bettie et enfin Nemo Schiffman, irréprochable dans le rôle du petit-fils. Ajoutez à cela une remarquable BO et vous obtiendrez un des meilleurs films de l’année 2013.

Présenté en compétition officielle de la Berlinale 2013 et en compétition du Champs-Elysées Film Festival 20013, « Elle s’en va » a permis à Catherine Deneuve de recevoir le prix coup de cœur du Festival de Cabourg 2013.

« Elle s’en va » est d’abord un magnifique portrait de femme sublimant l’actrice qui l’incarne en la montrant paradoxalement plus naturelle que jamais, sans artifices, énergique et lumineuse, terriblement vivante surtout. C’est aussi une bouffée d’air frais et d’optimisme qui montre que soixante ans ou plus peut être l’âge de tous les possibles, celui d’un nouveau départ. En plus d’être tendre (parfois caustique mais jamais cynique ou cruel grâce à la subtilité de l’écriture d’Emmanuelle Bercot et le jeu nuancé de Catherine Deneuve), drôle et émouvant, « Elle s’en va » montre que , à tout âge, tout peut se (re)construire, y compris une famille et un nouvel amour. « Elle s’en va » est de ces films dont vous ressortez émus et le sourire aux lèvres avec l’envie d’embrasser la vie . Un bonheur ! Et un bonheur rare.

Critique - LA TÊTE HAUTE d'Emmanuelle Bercot

"La tête haute" était le film d'ouverture du 68ème Festival de Cannes. C'est la séance coup de cœur sur Canal plus ce mois-ci et ce fut aussi le mien l'an passé à Cannes. Le temps de débarrasser la scène du Grand Théâtre Lumière des apparats de l’ouverture de ce 68ème Festival de Cannes, et nous voilà plongés dans un tout autre univers : le bureau d’une juge pour enfants (Catherine Deneuve), à Dunkerque. La tension est palpable. Le ton monte. Les éclats de voix fusent. Une femme hurle et pleure. Nous ne voyons pas les visages. Seulement celui d’un enfant, Malony, perdu au milieu de ce vacarme qui assiste, silencieux, à cette scène terrible et déroutante dont la caméra frénétique accompagne l’urgence, la violence, les heurts. Un bébé crie dans les bras de sa mère qui finalement conclut à propos de Malony qu’il est « un boulet pour tout le monde ». Et elle s’en va, laissant là : un sac avec les affaires de l’enfant, et l’enfant, toujours silencieux sur la joue duquel coule une larme, suscitant les nôtres déjà, par la force de la mise en scène et l’énergie de cette première scène, implacable. Dix ans plus tard, nous retrouvons les mêmes protagonistes dans le même bureau …

Ce film est réalisé par Emmanuelle Bercot dont j’avais découvert le cinéma et l’univers si fort et singulier avec « Clément », présenté à Cannes en 2001, dans le cadre de la Section Un Certain Regard, alors récompensé du Prix de la jeunesse dont je faisais justement partie cette année-là. Depuis, je suis ses films avec une grande attention jusqu’à « Elle s’en va », en 2013, un très grand film, un road movie centré sur Catherine Deneuve, « né du désir viscéral de la filmer ». Avant d’en revenir à « La tête haute », je ne peux pas ne pas vous parler à nouveau de ce magnifique portrait de femme sublimant l’actrice qui l’incarne en la montrant paradoxalement plus naturelle que jamais, sans artifices, énergique et lumineuse, terriblement vivante surtout. C’est aussi une bouffée d’air frais et d’optimisme qui montre que soixante ans ou plus peut être l’âge de tous les possibles, celui d’un nouveau départ. En plus d’être tendre (parfois caustique mais jamais cynique ou cruel grâce à la subtilité de l’écriture d’Emmanuelle Bercot et le jeu nuancé de Catherine Deneuve), drôle et émouvant, « Elle s’en va » montre que, à tout âge, tout peut se (re)construire, y compris une famille et un nouvel amour. « Elle s’en va » est de ces films dont vous ressortez émus et le sourire aux lèvres avec l’envie d’embrasser la vie. ( Retrouvez ma critique complète de ELLE S'EN VA en cliquant ici.)

Et contre toute attente, c’est aussi l’effet produit par « La tête haute » où il est aussi question de départ, de nouveau départ, de nouvelle chance. Avec beaucoup de subtilité, plutôt que d’imprégner visuellement le film de noirceur, Emmanuelle Bercot a choisi la luminosité, parfois le lyrisme même, apportant ainsi du romanesque à cette histoire par ailleurs particulièrement documentée, tout comme elle l’avait fait pour « Polisse » de Maïwenn dont elle avait coécrit le scénario. Le film est riche de ce travail en amont et d’une excellente idée, celle d' avoir toujours filmé les personnages dans un cadre judiciaire : le bureau de la juge, des centres divers… comme si toute leur vie était suspendue à ces instants.

Le grand atout du film : son énergie et celle de ses personnages attachants interprétés par des acteurs judicieusement choisis. Le jeune Rod Paradot d’abord, l’inconnu du casting qui ne le restera certainement pas longtemps et qui a charmé l’assistance lors de la conférence de presse cannoise du film, avec son sens indéniable de la répartie (« la tête haute mais la tête froide »…), tête baissée, recroquevillé, tout de colère rentrée parfois hurlée, dont la présence dévore littéralement l’écran et qui incarne avec une maturité étonnante cet adolescent insolent et bravache qui n’est au fond encore que l’enfant qui pleure des premières minutes du film. Catherine Deneuve, ensuite, une nouvelle fois parfaite dans ce rôle de juge qui marie et manie autorité et empathie. L’éducateur qui se reconnaît dans le parcours de ce jeune délinquant qui réveille ses propres failles incarné par Benoît Magimel d’une justesse sidérante. La mère (Sara Forestier) qui est finalement l’enfant irresponsable du film, d’ailleurs filmée comme telle, en position fœtale, dans une très belle scène où les rôles s’inversent. Dommage (et c’est mon seul bémol concernant le film) que Sara Forestier ait été affublé de fausses dents (était-ce nécessaire ?) et qu’elle surjoue là où les autres sont dans la nuance, a fortiori les comédiens non professionnels, excellents, dans les seconds rôles.

Ajoutez à cela des idées brillantes et des moments qui vous cueillent quand vous vous y attendez le moins : une main tendue, un « je t’aime »furtif et poignant, une fenêtre qui soudain s’est ouverte sur « Le Monde » (littéralement, si vous regardez bien…) comme ce film s’ouvre sur un espoir.

Après « Clément », « Backstage », « Elle s’en va », Emmanuelle Bercot confirme qu’elle est une grande scénariste et réalisatrice (et actrice comme l'a prouvé son prix d'interprétation cannois) avec qui le cinéma va devoir compter, avec ce film énergique et poignant, bouillonnant de vie, qui nous laisse avec un salutaire espoir, celui que chacun peut empoigner son destin quand une main se tend et qui rend un bel hommage à ceux qui se dévouent pour que les enfants blessés et défavorisés par la vie puissent grandir la tête haute. Un film qui « ouvre » sur un nouveau monde, un nouveau départ et une bouffée d’optimisme. Et ça fait du bien. Une très belle idée que d’avoir placé ce film à cette place de choix d'ouverture du 68ème Festival de Cannes et de lui donner cette visibilité.

Critique de "The Artist" de Michel Hazanavicius (film de clôture du 37ème Festival du Cinéma Américain de Deauville)

Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse des lauréats du Festival de Cannes 2011.

Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse des lauréats du Festival de Cannes 2011.

Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse du Festival de Cannes 2011 du film "The Artist".

Photo ci-dessus : crédits inthemoodforcinema.com . Conférence de presse du Festival de Cannes 2011 du film "The Artist".

C’était un dimanche matin de mai 2011, le début du Festival de Cannes encore, en projection presse. Pas encore vraiment l’effervescence pour le film qui obtint la palme d’or mais un joli bruissement d’impatience parmi les regards déjà las, ou obstinément sceptiques. 1H40 plus tard, la salle résonnait d’applaudissements, pendant dix minutes, fait rare en projection presse. Le soir même, je suis retournée le voir en projection officielle. L’émotion fut la même, redoublée par la présence de l’équipe du film, terriblement émue elle aussi par les réactions enthousiastes du public, par les rires tendres, par cette cavalcade d’applaudissements qui a commencé lors de la dernière scène et ne s’est plus arrêtée pour continuer pendant un temps qui m’a paru délicieusement long. Un beau, rare et grand moment du Festival de Cannes.

Le pari était pourtant loin d’être gagné d’avance. Un film muet (ou quasiment puisqu’il y a quelques bruitages). En noir et blanc. Tourné à Hollywood. En 35 jours. Par un réalisateur qui jusque là avait excellé dans son genre, celui de la brillante reconstitution parodique, mais très éloigné de l’univers dans lequel ce film nous plonge. Il fallait beaucoup d’audace, de détermination, de patience, de passion, de confiance, et un peu de chance sans doute aussi, sans oublier le courage -et l’intuition- d’un producteur (Thomas Langmann) pour arriver à bout d’un tel projet. Le pari était déjà gagné quand le Festival de Cannes l’a sélectionné d’abord hors compétition pour le faire passer ensuite en compétition, là encore fait exceptionnel.

Le film débute à Hollywood, en 1927, date fatidique pour le cinéma puisque c’est celle de l’arrivée du parlant. George Valentin (Jean Dujardin) est une vedette du cinéma muet qui connait un succès retentissant…mais l’arrivée des films parlants va le faire passer de la lumière à l’ombre et le plonger dans l’oubli. Pendant ce temps, une jeune figurante, Peppy Miller (Bérénice Béjo) qu’il aura au départ involontairement placée dans la lumière, va voir sa carrière débuter de manière éblouissante. Le film raconte l’histoire de leurs destins croisés.

Qui aime sincèrement le cinéma ne peut pas ne pas aimer ce film qui y est un hommage permanent et éclatant. Hommage à ceux qui ont jalonné et construit son histoire, d’abord, évidemment. De Murnau à Welles, en passant par Borzage, Hazanavicius cite brillamment ceux qui l’ont ostensiblement inspiré. Hommage au burlesque aussi, avec son mélange de tendresse et de gravité, et évidemment, même s’il s’en défend, à Chaplin qui, lui aussi, lui surtout, dans « Les feux de la rampe », avait réalisé un hymne à l'art qui porte ou détruit, élève ou ravage, lorsque le public, si versatile, devient amnésique, lorsque le talent se tarit, lorsqu’il faut passer de la lumière éblouissante à l’ombre dévastatrice. Le personnage de Jean Dujardin est aussi un hommage au cinéma d’hier : un mélange de Douglas Fairbanks, Clark Gable, Rudolph Valentino, et du personnage de Charles Foster Kane (magnifiques citations de « Citizen Kane ») et Bérénice Béjo, avec le personnage de Peppy Miller est, quant à elle, un mélange de Louise Brooks, Marlène Dietrich, Joan Crawford…et nombreuses autres inoubliables stars du muet.

Le cinéma a souvent parlé de lui-même… ce qui a d’ailleurs souvent produit des chefs d’œuvre. Il y a évidemment « La comtesse aux pieds nus » de Mankiewicz, « La Nuit américaine de Truffaut », « Sunset Boulevard » de Billy Wilder, enfin « Une étoile est née » de George Cukor et encore « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et Gene Kelly auxquels « The Artist », de par son sujet, fait évidemment penser. Désormais, parmi ces classiques, il faudra citer « The Artist » de Michel Hazanavicius. Ses précèdents films étaient d'ailleurs déjà des hommages au cinéma. On se souvient ainsi des références à "Sueurs froides" ou "La Mort aux trousses" d'Hitchcock dans "OSS 117 : Rio ne répond plus".

Hazanavicius joue ainsi constamment et doublement la mise en abyme : un film muet en noir et blanc qui nous parle du cinéma muet en noir et blanc mais aussi qui est un écho à une autre révolution que connaît actuellement le cinéma, celle du Numérique.

Le mot jubilatoire semble avoir été inventé pour ce film, constamment réjouissant, vous faisant passer du rire aux larmes, ou parfois vous faisant rire et pleurer en même temps. Le scénario et la réalisation y sont pour beaucoup mais aussi la photographie (formidable travail du chef opérateur Guillaume Schiffman qui, par des nuances de gris, traduit les états d’âme de Georges Valentin), la musique envoûtante (signée Ludovic Bource, qui porte l’émotion à son paroxysme, avec quelques emprunts assumés là aussi, notamment à Bernard Herrmann) et évidemment les acteurs au premier rang desquels Jean Dujardin qui méritait amplement son prix d’interprétation (même si Sean Penn l’aurait également mérité pour « This must be the place »).

Flamboyant puis sombre et poignant, parfois les trois en même temps, il fait passer dans son regard (et par conséquent dans celui du spectateur), une foule d’émotions, de la fierté aux regrets, de l’orgueil à la tendresse, de la gaieté à la cruelle amertume de la déchéance. Il faut sans doute beaucoup de sensibilité, de recul, de lucidité et évidemment de travail et de talent pour parvenir à autant de nuances dans un même personnage (sans compter qu’il incarne aussi George Valentin à l’écran, un George Valentin volubile, excessif, démontrant le pathétique et non moins émouvant enthousiasme d’un monde qui se meurt). Il avait déjà prouvé dans « Un balcon sur la mer » de Nicole Garcia qu’il pouvait nous faire pleurer. Il confirme ici l’impressionnant éclectisme de sa palette de jeu et d'expressions de son visage.

Une des plus belles et significatives scènes est sans doute celle où il croise Peppy Miller dans un escalier, le jour du Krach de 1929. Elle monte, lui descend. A l’image de leurs carrières. Lui masque son désarroi. Elle, sa conscience de celui-ci, sans pour autant dissimuler son enthousiasme lié à sa propre réussite. Dujardin y est d’une fierté, d’une mélancolie, et d’une gaieté feinte bouleversantes, comme à bien d’autres moments du film. Et je ne prends guère de risques en lui prédisant un Oscar pour son interprétation, ou en tout cas un Oscar du meilleur film étranger pour Hazanavicius. Bérénice Béjo ne démérite pas non plus dans ce nouveau rôle de « meilleur espoir féminin » à la personnalité étincelante et généreuse, malgré un bref sursaut de vanité de son personnage. Il ne faudrait pas non plus oublier les comédiens anglo-saxons : John Goodman, Malcolm McDowell et John Cromwell (formidablement touchant dans le rôle du fidèle Clifton).

Il y aura bien quelques cyniques pour dire que ce mélodrame est plein de bons sentiments, mais Hazanicius assume justement ce mélodrame. « The Artist » est en effet aussi une très belle histoire d’amour simple et émouvante, entre Peppy et Georges mais aussi entre Georges et son cabot-in Uggy : leur duo donne lieu à des scènes tantôt drôles, tantôt poétiques, tantôt touchantes, et là encore parfois au trois en même temps. Hommage aussi à ce pouvoir magique du cinéma que de susciter des émotions si diverses et parfois contradictoires.

Michel Hazanavicius évite tous les écueils et signe là un hommage au cinéma, à sa magie étincelante, à son histoire, mais aussi et avant tout aux artistes, à leur orgueil doublé de solitude, parfois destructrice. Des artistes qu’il sublime, mais dont il montre aussi les troublantes fêlures et la noble fragilité.

Ce film m’a éblouie, amusée, émue. Parce qu’il convoque de nombreux souvenirs de cinéma. Parce qu’il est une déclaration d’amour follement belle au cinéma. Parce qu’il ressemble à tant de films du passé et à aucun autre film contemporain. Parce qu’il m’a fait ressentir cette même émotion que ces films des années 20 et 30 auxquels il rend un vibrant hommage. Parce que la réalisation est étonnamment inspirée (dans les deux sens du terme d’ailleurs puisque, en conférence de presse, Michel Hazanavicius a revendiqué son inspiration et même avoir « volé » certains cinéastes). Parce qu’il est burlesque, inventif, malin, poétique, et touchant. Parce qu’il montre les artistes dans leurs belles et poignantes contradictions et fêlures.

Il ne se rapproche d’aucun autre film primé jusqu’à présent à Cannes…et en sélectionnant cet hymne au cinéma en compétition puis en le primant, le Festival de Cannes a prouvé qu’il était avant tout le festival qui aime le cinéma, tous les cinémas, loin de la caricature d’une compétition de films d’auteurs représentant toujours le même petit cercle d’habitués dans laquelle on tend parfois à l’enfermer.

« The Artist » fait partie de ces films qui ont fait de cette édition cannoise 2011 une des meilleures de celles auxquelles j’ai assisté, pour ne pas dire la meilleure…avec des films aussi différents et marquants que « This must be the place » de Paolo Sorrentino, « Melancholia » de Lars von Trier, « La piel que habito » de Pedro Almodovar.

Un film à ne manquer sous aucun prétexte si, comme moi, vous aimez passionnément et même à la folie, le cinéma. Rarement un film aura aussi bien su en concentrer la beauté simple et magique, poignante et foudroyante. Oui, foudroyante comme la découverte de ce plaisir immense et intense que connaissent les amoureux du cinéma lorsqu’ils voient un film pour la première fois, et découvrent son pouvoir d’une magie ineffable, omniprésente ici.